三次元界の言語には時間の概念があります。具体例として、日本語は「りんごを(目的語)食べる(動詞)」となり、英語では「eat(動詞) the apple(目的語)」となり、目的語の後に動詞の日本語、動詞の後に目的語の英語の様に、何を後にまたは先に持って来るかが文法上重要になります。また、ここでの文法とは正式なかしこまった話し方を指すのではなく、日常生活でのネイティブスピーカーの自然な会話で生じる語順を指します。

語順が生じると言うことは、前に発する単語、後に発する単語、と言う形で順番、さらには時間の概念が伴います。しかし、「伝承A〜人と魂〜、四次元での会話」で書かせていただいた様に、四次元界、霊界では時間の概念がありません。それにもかかわらず、霊体は三次元界の人が発した言葉、そしてその文法も理解します。それは、言葉だけでなく意思を理解すると言うこともありますが、言葉と反する意思、いわゆる偽りを聞いた際にも、偽りの言葉と本心の両方が霊体には伝わります。

この様に考えると、時間の無い世界で、目的語が動詞よりも後か先か?などの語順は重要ではなくなりますが、それぞれの役割を果たす事ができます。時間や語順がなくとも文法上のそれぞれの単語の役割を果たす事が出来ることは、本来の言語学の目的とは異なりますが、言語学における統語論(Syntax)にて説明する事ができます。

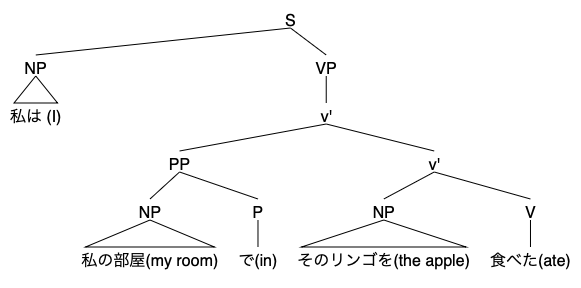

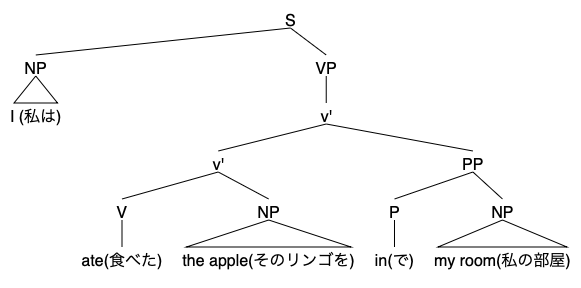

普遍文法と言う言語の壁を超えた文法の理論があるとこを唱えたのはアメリカの言語学者ノーム・チョムスキーと言う学者です。言語はそれぞれ語順に異なりが生じるが、それらは表面的なものであり、その深層には語順にとらわれない統制するものがあると彼は提示しました。それを表す図が次の様なものです。

一見語順が存在する様に見えますが、これらを立体で捉え、図の山の頂上になっている部分(S、VP、v’)が回転するようなオブジェクトとして様々な角度から見た場合、語順は見る角度によって変化します。しかし、どれだけS、VP、v’の部分が回転しても、見る角度を変えても、これらが表すものは変化しません。

また、VP、v’を回転させて考察された方はお気づきかもしれませんが、この二つの図は立体で捉えたときには全く同じものです。この図を立体にして、前方後方や右左といった概念を取り払うと、二つの図に違いはありません。

言語学の普遍文法における統語論(Syntax)では、これらのことから言語の文法の異なりはこれらの深層では存在せず、すべての言語は同じ文法によって統制されていると言うことを論じています。

上記の図のように回転させたり、見る角度を変え、語順が無くともその内容を表す事ができる言語の存在は、時間の概念の無い四次元にも伝わる存在であると言えます。書き言葉の様に左から右、上から下、一部の言語圏では右から左、または話し言葉ではどの単語を先に来るかと言った規則は時間の概念のあるこの三次元での規則であって、時間の概念のない四次元の存在は、まさにこの図の様な語順に左右されない言葉を理解していると考えられます。

科学の行き着く先は神であると唱えた先人もいました。その言葉は、科学的に物質を解明していく先には、四次元界の理につながる理論に到達することを暗示していたかの様に思えます。もちろん、言葉は四次元での文法だけでなく言霊の力、また真実の言葉と偽りの言葉など、その性質によって異なる働きをする存在であるため、今回書かせていただいた四次元でも通じる文法の理論はあくまでも言葉の持つ特質の一つです。しかし、普段当たり前の様に話している言葉のルールの探究が、三次元と四次元へと次元を超えて通じる可能性のある理論へとつながることは、この様な学問の素晴らしい一面だと思います。